Som’times I feel so sad

Som’times I feel so happy

But mostly you just make me mad

Linger on your pale blue eyes

En espagnol, palmar ne semble exister dans sa forme verbale qu’en argot pour dire « casser sa pipe ». Si Lou Reed a fréquenté autant de chemins bizarres que le laissent penser ses textes, 71 ans est un âge très respectable pour passer l’arme à gauche.

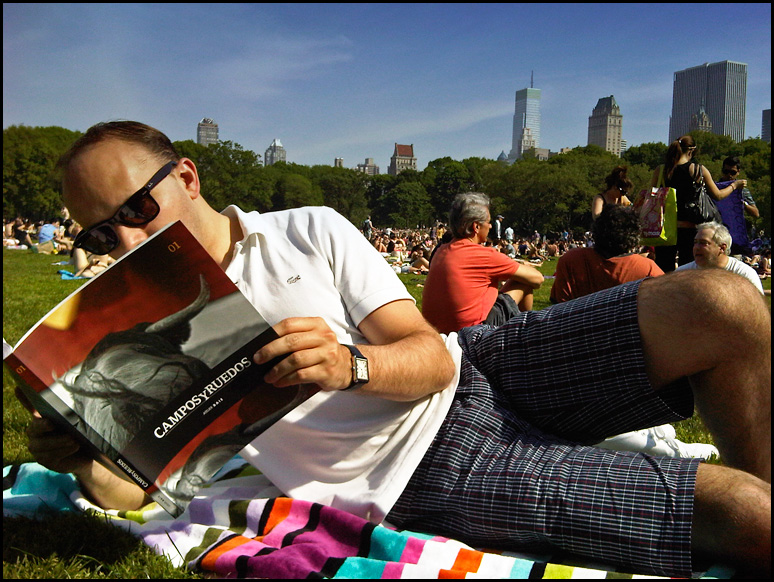

Poète trash, rock’n’roll, pas franchement sociable : vous connaissez le topo. L’ancien chanteur, guitariste et auteur du Velvet Underground nous laisse quelques indiscutables chefs-d’œuvre qui, pour beaucoup, n’ont rien perdu de cet éclat malsain, cette élégance fétide, ce parfum de malaise. Il y en a un peu pour tous les goûts dans cet œuvre. J’ai un faible pour l’histoire totalement tordue du gars qui se débrouille pour se faire expédier par la poste dans un carton à sa copine qui vit loin de chez lui et qui meurt quand la copine de celle-ci ouvre le paquet avec un couteau (A Gift), et pour tout un tas de grands classiques ; la liste est trop longue pour attaquer ici l’inventaire.

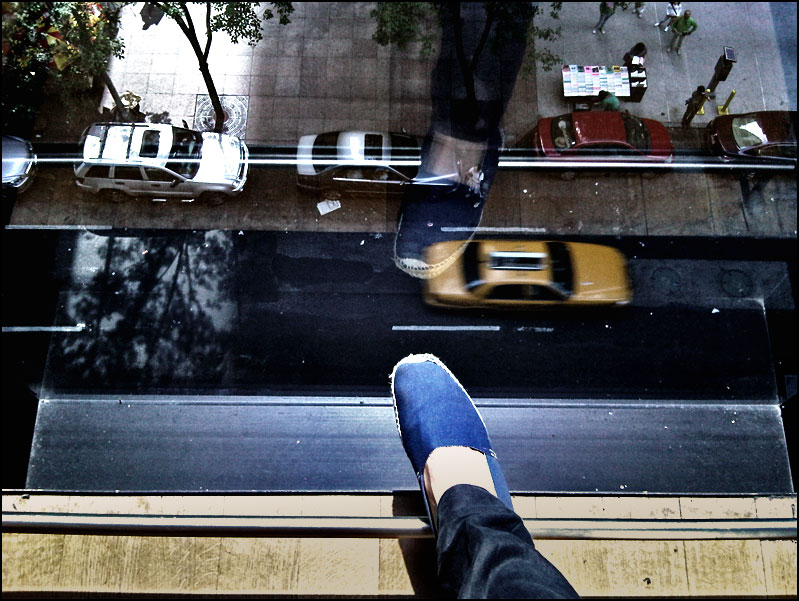

Il incarnait une certaine idée d’un New York crade et romantique, des expériences pas recommandables, d’un rock’n’roll choquant, érudit et élégant. François Bruschet m’en voudrait de ne pas citer Walk on the Wild Side. Ainsi soit-il ! So long Lou…

Candy came from out on the Island

In the back room she was everybody’s darling

But she never lost her head

Even when she was giving head

She says, “Hey, babe

Take a walk on the wild side”